| 【心肺蘇生法の流れ】 |

|

① 反応の確認

意識のない人に近づき、「大丈夫ですか?」または「もしもし」と声をかけながらこの人の肩を軽くたたき、反応があるかないかを確認します。

|

|

|

② 助けを呼ぶ~119番通報とAED(自動体外式除細動器)の手配

反応がなければ大きな声で人を呼んで、119番への通報とAEDを持ってきてもらうよう頼みます。

まわりに誰もいない場合

・意識のない人が成人 → すぐに119番通報して下さい。

・意識のない人が小児、乳児 → 先に2分間心肺蘇生法を行ないます。その後119番通報して下さい。

|

③ 呼吸の確認(10秒以内)

普段どおりの呼吸をしているかを調べます。

※胸や腹部の上がり下がりを見て判断します。

※しゃくりあげるような又は途切れ途切れに起きる呼吸は「死戦期呼吸」と言って、普段どおりの呼吸ではありません。

普段どおりの呼吸がある場合は、様子を見ながら救急隊の到着を待ちます。

普段どおりの呼吸が無い場合には、胸骨圧迫を実施します。 |

|

|

④ 心肺蘇生法の実施

(胸骨圧迫30回と人工呼吸2回を実施する)

※圧迫の場所は、胸の真ん中・胸骨の下半分

※圧迫の速さは、1分間に約100~120回。

※圧迫の深さは、胸骨が約5cm沈むまで。

※十分な圧迫と解除で「強く、速く、絶え間なく」を意識する。

・ 周りに交代できる人がいれば、2分間を目安に交代すると、より効果的です。

・ 30回の胸骨圧迫と2回の人工呼吸を繰り返し、これを救急隊に引き継ぐか、本人が嫌がるようなしぐさが現れるまで行ないます。

|

⑤ 気道確保(頭部後屈あご先挙上法)

片手を額に当て、もう一方の手の人差指と中指の2本をあごの先に当てます。そして、鼻の穴が天井を向くように、意識のない人の頭をやさしく後ろに反らせます。

|

|

|

⑥ 人工呼吸

(口対口人工呼吸により、肺に空気を送り込む)

呼吸停止や正常な呼吸・普段どおりの息をしていなければ、人工呼吸を行います。気道を確保した状態で額に当てた手の親指と人指し指で、意識のない人の鼻先をつまみます。自分の口を大きく開けてこの人の口を覆い、この人の胸が軽く膨らむまで息をふき込みます。(1回に1秒をかけて2回吹き込みます。)

胸の上がりが確認できなければ、再度、気道確保をやり直し2回目の人工呼吸を行ないます。

それでも胸の上がりが確認できない場合はすぐに胸骨圧迫に移ってください。

※感染防止のため、直接口をつけずに感染防護具(人工呼吸用マスク等)を使います。持っていない場合は、ハンカチなど薄い布を代用しても結構です。

人工呼吸が実施できない場合は省略し、胸骨圧迫のみ実施します。

|

|

⑦ AED到着後の手順

● AEDを倒れた人の横に置きます。

● AEDの電源を入れます。・・・電源を入れたら、あとは音声メッセージと本体に点滅するランプに従って操作します。

● 電極パッドに書かれた絵と同じように、倒れた人に電極パッドを貼ります。

● AEDが自動で心電図の解析を始めます。(解析中は倒れた人に触れてはいけません)

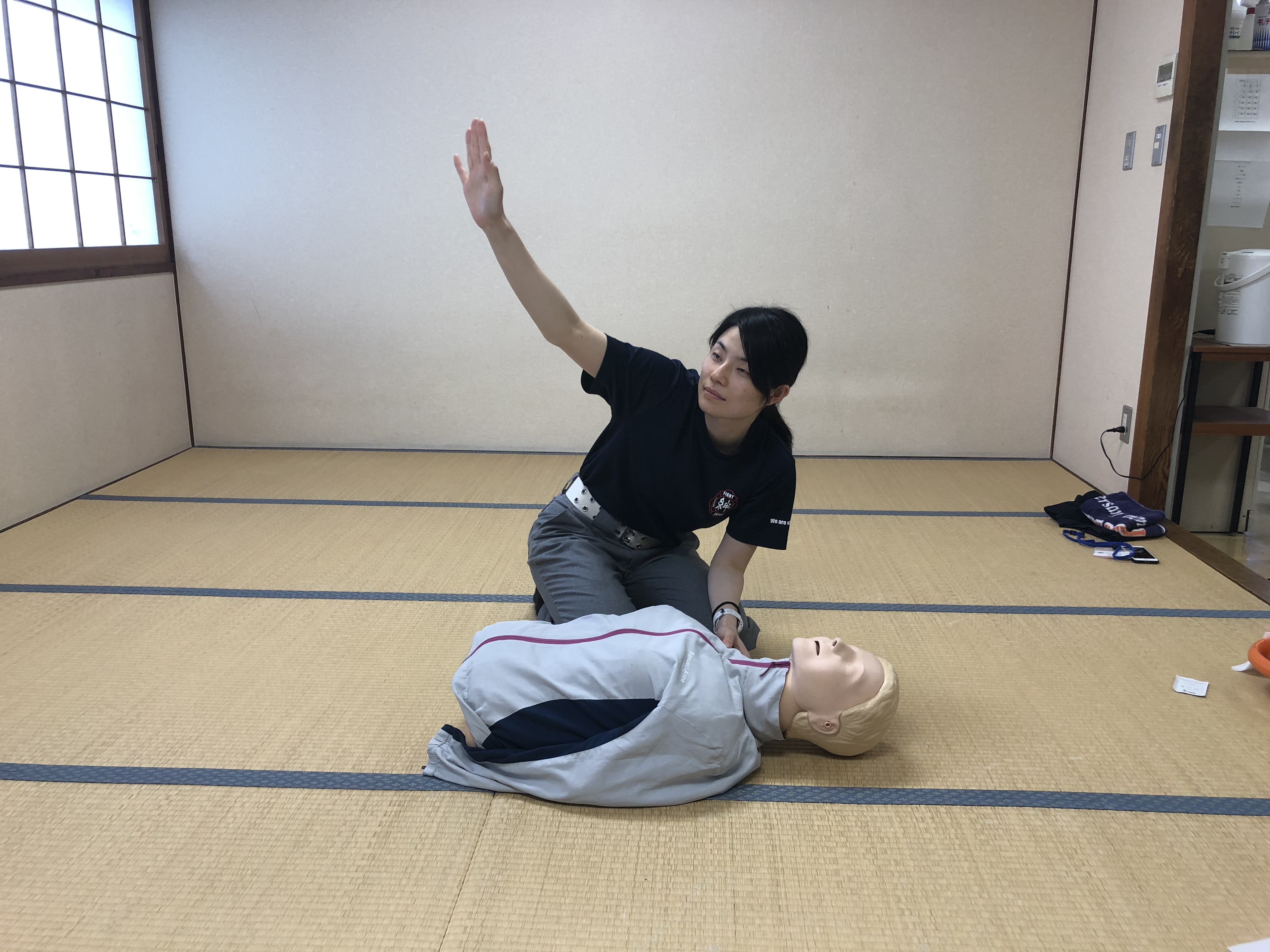

● 除細動(電気ショック)の指示が出たら、安全を確認の後に通電ボタンを押します。(通電ボタンを押す際は、倒れた人に誰も触れてないことを確認して下さい)

|

|

|

● 除細動(電気ショック)を実施したら、ただちに心肺蘇生法を開始します。オートショックAEDの場合は自動で除細動(電気ショック)を実施します。※1

※ 心肺蘇生法を5サイクル(2分間)実施後は、再度自動で解析が始まるので、AEDの音声に従って操作して下さい。

【AEDの注意点】。

●電極パッドは直接肌に貼ります。

●乳児や幼児の場合は、未就学児用のパッドを使用します。(未就学児用のパッドがない場合は、小学生から大人用パッドを代用します。)

●胸部が濡れていたら、タオル等で拭き取ります。

●貼り薬(ニトロ・シップ等)がパッド貼り付け位置にあれば確実にはがし、薬剤も拭き取ります。

●心臓ペースメーカーがある場合、パッドはペースメーカーを避けて貼ります。

|